マンション法の改正2 集会決議の円滑化(出席者多数決・除外決定)(2025年8月号掲載)

■集会決議の円滑化の背景

合意形成を円滑化するための制度として出席者多数決や所在等不明区分所有者を決議の分母から除外する制度(除外決定)が導入される。

その背景を法務省は次のように説明する。

建物の高経年化に伴い何らかの対処が必要な建物が増加するのに、非居住化や相続により管理に関心を失った所有者が増え、合意形成がより困難になることが想定される。また、比較的新しい建物でも、大規模マンションでは、集会の出席率・投票率が少なくなる傾向があり、今後高経年化が進めばますます合意形成が困難となっていくことが想定される。このため、管理不全を深刻化させないよう合意形成を円滑化する必要がある。ところが、現行区分所有法では、総区分所有者及び総議決権を分母とする決議制度であるため、「賛否不明者」(<棄権/白票の者><欠席者><所在等不明者>が含まれる)は、決議の成否の上では「反対」と同様に扱われる。賛否不明者がいることは区分所有建物の円滑な管理・再生を阻害するおそれがある。そのため、合意形成を円滑化する必要があるのである。そして、このことは、建物の管理が適正かつ円滑に行われるよう相互に円滑に行われるよう相互に協力すべき区分所有者の責務(改正区分所有法5条の2)からも正当化できる、と(法務省民事局「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明」参照)。

もっとも、令和5年度マンション総合調査によれば築年数が古いほど空室戸数・賃貸戸数は多い傾向にあるものの、総会出席割合(委任状・議決権行使書含む)は古いほど高い傾向があることから、前述の立法事実については丁寧に検証する必要があるだろう。

■出席者多数決

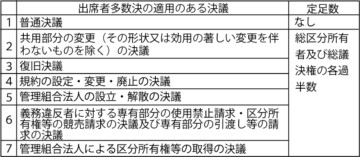

建替え決議や建物敷地売却決議のような区分所有権の処分を伴う決議を除き、集会決議は出席者多数決により決せられることになる。集会に実際に参加した者に加え、議決権行使書提出者及び委任状提出者は全て出席者として扱われる。また、特別多数決議の場合、総区分所有者及び議決権の各過半数の定足数を要する(定足数は規約で緩和できない)。出席者多数決となる決議は表のとおりである。「賛否不明者」が一律に決議の分母から除外されるので、重大な効果を導く区分所有権の処分を伴う決議は対象外とされている。

出席者多数決は、合意形成の困難化による管理不全の深刻化の一般的なおそれを背景として導入されたものであるから、個別のマンションの実情に応じて適用を排除することはできない。そして、標準管理規約(単棟型)47条3項に倣った特別多数決議に関する定足数及び議決要件の定めは、改正区分所有法の出席者多数決の規律に抵触することになるので、当然に無効となる(附則2条3項)。そのため管理規約の変更を検討した方がよい(規約変更の時期・方法については本誌7月号において解説した)。

■除外決定

除外決定は、管理者、管理組合法人または区分所有者が申し立てて、裁判所の決定により、所在等区分所有者を決議の分母から除外する制度である。所在等不明と認められるためには調査を尽くす必要がある。登記簿上の住所や住民票上の住所を調査しても所在が明らかでない場合、相続人全員が相続放棄した場合、法人の実体がない場合などにおいての活用が想定される。除外決定があれば、区分所有権の処分を伴う決議も含めあらゆる決議について、「所在等不明者」を決議の分母から除くことになる。

除外決定された者は、区分所有者の頭数及び議決権のいずれにおいても決議の分母から除外され、取消しの裁判がない限りその効果が継続する。議決権を有しない以上、集会の招集通知を送る必要もない。除外決定がされたことは登記に反映されないので、区分所有者が申し立てて除外決定がされた場合については注意を要する。

■マンション標準管理規約改正の動向

令和7年6月より、国土交通省「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」が開催され、出席者多数決及び除外決定に対応した管理規約の規定例を検討している。この動向に注目してもらいたい。

(つづく)

横浜マリン法律事務所代表弁護士/横浜市立大学大学院客員准教授 佐藤元

2025年8月号掲載