マンションの耐震化 実現へのプロセスと課題 2

2、耐震診断で現状把握をする

皆さんは定期的に健康診断を受けて、自分の健康状態を確認していると思います。病院での血液検査やレントゲン検査のように、建物も「健康診断=耐震診断」を受けることが重要です。マンションの今の状態を知るためにも、一度、耐震診断を行うことを検討してみてください。

簡易診断と精密診断の違い

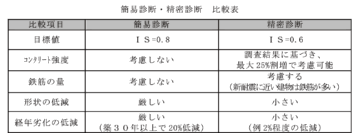

耐震診断には主に3種類の手法があり、大きく「簡易診断(一次診断)」と「精密診断(二次・三次診断)」に分けられます。

診断を検討する際、「まずは簡易診断で様子を見てから、必要に応じて精密診断をすればよい」と考える方も多いかもしれません。しかし、建物の構造に合った診断方法を選ばないと、正確な耐震性が評価できない場合があります。

診断方法の違い

一次診断(簡易診断)

コンクリートの断面積のみを考慮して構造計算を行います。

二次診断(精密診断)

柱と壁を考慮します。

三次診断(精密診断)

柱・壁に加えて梁も考慮するので、より複雑な評価が可能です。

なお、一次診断は壁式鉄筋コンクリート造に適していますが、ラーメン構造(柱と梁で構成された建物)には不利な手法です。ラーメン構造では壁が少なくコンクリートの断面積が小さいため、低い結果が出やすい傾向があります。評価する考え方が違うため、簡易診断は精密診断よりもおおむね2倍位厳しい手法となります。

精密診断が重要な理由

精密診断では、現在のコンクリートの状態を調査し、構造計算に実際の強度を採用するため、サンプルを採取します。

「うちのマンションは古くなったから、コンクリート強度が低いのでは」と言われることがあります。

コンクリートは築年が進むにつれて、乾燥が進み通常であれば強度が高くなる事があります。

築50年で新築時の約1.5倍の強度が出る事もある話です。建物の良いところを構造計算に反映させることができるのは精密診断で、簡易診断と精密診断の結果が大きく違ってきます。

マンションの将来のために

簡易診断で耐震診断を行ったことがあるマンションの話をお聞きする事があります。簡易診断で厳しい結果だったから、精密診断ではもっと厳しい結果になるのではと思われている方が多いです。しかし、簡易診断は厳しい手法で結果が出すものなので精密診断の結果はそこまで厳しい結果になる事は少ないです。

また、簡易診断では、建物のどの部分が弱点なのかは分からないため、耐震補強工事を行う事も出来ません。精密診断を行わない限り、マンションの耐震化を実現することは出来ないので、マンションの将来ビジョンを考える上でも耐震診断を精密診断で行う事が重要です。

次回は「耐震補強工法について」をご紹介いたします。

「見た目が悪くなるのでは」「仮住まいが必要なのでは」と、補強工事に不安を抱く方も多いかと思います。しかし、最近は、外観への影響を抑え、居住したまま施工可能な工法も増えています。実際の補強事例を交えながら、合意形成のポイントや、資金的負担を軽減する工夫についても分かりやすく解説いたします。(つづく)

マンション耐震補強工事 施工例

株式会社耐震設計 代表取締役 岡田 和広

(集合住宅管理新聞「アメニティ」2025年5月号掲載)